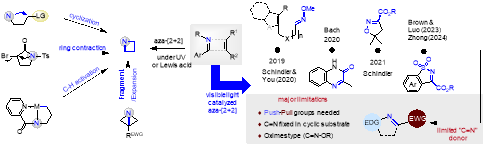

多取代氮杂环丁烷作为一类重要的分子片段,在上市药物和化学催化中起到重要作用。目前合成氮杂环丁烷最主要的方法是通过温和的可见光催化aza Paterno-Buchi反应来构建,主要包括:(1)2019年Schindler课题组最先报道以肟为底物通过可见光照射实现分子内aza Paterno-Buchi反应,后续又陆续开发了环肟、分子间开链等不同构建氮杂环丁烷的方法;(2)2020年游书力课题组通过激发被修饰的吲哚和肟也实现分子内aza Paterno-Buchi反应;(3)2020年Bach课题组通过自己组开发的不对称催化剂实现了手性氮杂环丁烷的构建;(4)2023年Brown课题组以氧化苯并异噻唑为底物实现分子间aza Paterno-Buchi反应。但大多C=N底物都需要推拉电子基团的存在和面临立体选择较差的问题,尤其后者极大限制了aza Paterno-Buchi反应的总体效益,因此拓展C=N底物的种类和改善反应的立体选择具有重要意义。

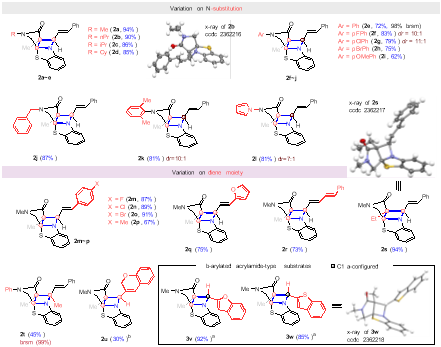

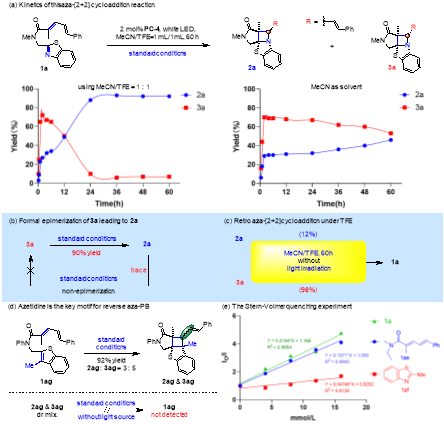

中国海洋大学徐涛课题组一直致力于具温和方法学的开发和复杂多取代环系的构建研究,并通过蓝光催化实现了一系列具有连续季碳手性中心环丁烷的构建(Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 107624)。进一步研究表明当以Ru(phen)3(PF6)2为光敏剂,并通过白光照射可以成功实现氮杂芳烃的去芳构化aza Paterno-Buchi反应顺利构建出多取代氮杂环丁烷,后又进一步通过广泛条件筛选发现三氟乙醇(TFE)作为质子溶剂并且和乙腈1:1混合时可以显著提升反应产物的dr选择性,并且该方法有着广泛的底物适用性,超26个底物中表现出良好的反应效率(产率高达 94%,非对映体选择比 >19:1)。

为了探究反应的机理过程,我先做了stern-volmer荧光淬灭实验,实验证明底物中被激发的位置为diene部分而非氮杂芳烃,这也与我们的gaussian计算结果相对应。在确定了成环机理后我们又对最重要的dr值改善机理进行研究,首先通过动力学监测发现在标准条件下并不是通过抑制其中一个构型的生成来实现的dr值提高,而是通过促进其中一个构型的消耗来实现的。后又通过两个构型之间的转化实验,底物与产物之间的转化实验证明dr值提高的过程是四元环打开的逆aza-[2+2]环加成过程而不是仅CN键的断裂与重建过程。最后研究表明当把氮杂四元环换成全碳四元环时则不会发生dr值的提高,说明N原子与质子的结合是逆aza-[2+2]环加成的关键原因。

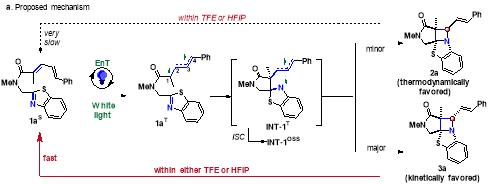

在有了上述研究后,我们提出了一条可行的质子介导的差速催化机理:首先底物在白光条件下与钌光敏剂发生能量转移,被激发的diene部分与氮杂芳烃发生[2+2]环加成生成氮杂四元环,此时生成的动力学产物构型因为体系中TFE的存在,N原子与TFE的氢键结合削弱了CN键进而促进了逆aza-[2+2]环加成过程,从而实现了对热力学产物构型的富集,达到dr值改善的目的。

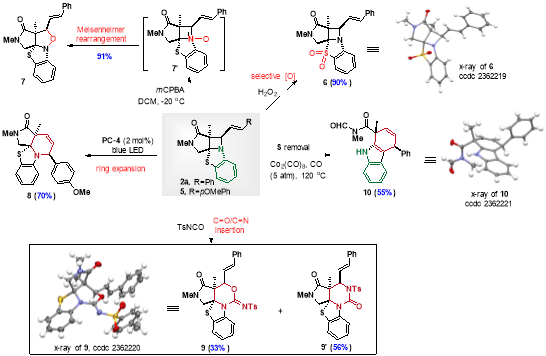

在实现了多取代氮杂环丁烷的构建并成功提高反应的dr值拿到单一热力学产物后,我们又对其后续的转化进行了研究。实验结果显示除了氮杂四元环系外,反应可以进一步拓展到氮氧五元环、氮杂六元环、氮氧六元环、氮氮六元环等,并且部分产物也都进行了单晶验证,表明多取代氮杂环丁烷可以进一步扩环成不同的环系,丰富了氮杂环系的合成来源。

综上所述,我们成功实现了氮杂环丁烷产物的构建,并且报道了首个质子耦合的可逆aza-[2+2]环加成反应示例。超26个底物中表现出良好的反应效率(产率高达 94%,非对映体选择比 >19:1)表明了反应的普适性,并且也通过大量实验对反应机理提出了一条可行的路线,不仅拓展了C=N底物的种类,也对后续aza Paterno-Buchi反应产物的优化提供了一条新的思路。研究成果以“Retro aza-[2+2] cycloaddition as stereochemical editing logic for multi-substitutedazacyclobutanes”为题,发表在期刊《Chinese Chemical Letters》上,doi.org/10.1016/j.cclet.2025.111498.

该论文的第一完成单位是中国海洋大学,通讯作者徐涛教授是国家“海外高层次青年人才”、国家优青基金获得者。文章第一作者是医药学院博士生刘富杰,闫雨竹和王溪也参与了相关研究。

【关闭】